El correo electrónico me tomó de sorpresa. Era el editor de la principal revista de ópera de Estados Unidos, Opera News. F. Paul Driscoll, con la elegancia verbal que siempre acompañó su exquisito gusto en el vestir y su asombroso dominio de las voces y las historias del arte lírico, me decía que la revista cerraba. Que el directorio de la Metropolitan Opera Guild, la organización que maneja las actividades de los teatros del Lincoln Center en Nueva York, las temporadas del MET, las transmisiones en cines de medio mundo, las grabaciones, el templo de los melómanos de Estados Unidos, había decidido dejar de publicar una revista en la que yo llevaba colaborando más de dos décadas.

La crisis económica, la falta de auspicios públicos, la preferencia de los millonarios por otros espectáculos y diversiones, el desplome de las ventas de discos y videos, el envejecimiento de los públicos… la cosa es que mi amada revista desaparecía. Este mes salió el último número.

Los miembros de esta cofradía cultural, amante de una de las más antiguas bellas artes y de una disciplina que aúna canto sin micrófono, música orquestal y de cámara, teatro, escenografía, vestuario, y cada vez más video, proyecciones en vivo y las más variadas y actuales expresiones visuales, ya no tendrán su revista. A partir de ahora recibirán la pequeña revista Opera, la que durante muchos años fue la rival inglesa de Opera News.

A lo largo de más de 30 años de carrera periodística escribí en más de diez medios de cuatro continentes, en cinco idiomas, y de infinidad de temas. Pero Opera News era mi secreto, mi orgullo y mi refugio en tiempos oscuros. En sus páginas escribí regularmente durante 16 años, cuando vivía en España. Para pensar, armar, pulir y lustrar breves críticas en inglés me volví habitué de las creativas temporadas del Liceu y el Palau de la Música de Barcelona. Y me volví estudioso de la pluma de los grandes críticos del pasado, como George Bernard Shaw y Hector Berlioz, y los del presente, como Alex Ross, Anthony Tommasini, Pablo L. Rodríguez y Federico Monjeau.

Como corresponsal en España de “la Rolling Stone de la ópera” viajé infinidad de veces a Madrid – a veladas inolvidables en los hermosos teatros Real, La Zarzuela, Del Canal, y otras muchas veces tomé trenes y aviones a Valencia, Sevilla, Bilbao, A Coruña y el Festival de Parellada.

Desde mi mudanza al Cono Sur tuve el gusto de escribir sobre las funciones del Teatro Colón de Buenos Aires, donde nació mi amor por este género, y del Teatro Municipal de Santiago, una joya de arquitectura y una orquesta de primer nivel en la ciudad donde vivo.

Para Opera News cubrí los estrenos mundiales de Brokeback Mountain de Charles Wuorinen y The Perfect American de Philip Glass, y los estrenos en España de Doctor Atomic de John Adams y de Dead Man Walking de Jake Heggie, además de puestas en escena alucinantes de Robert Carsen, David McVicar, Stefan Herheim, Lluís Pasqual, Calixto Bieito, La Fura dels Baus, Michael Haneke, Herbert Wernicke, muchos de los más grandes directores de escena del teatro y la ópera de vanguardia.

Con la revista ocupé las plateas de legendarios teatros para sumergirme en el sonido de grandes orquestas bajo las batutas de Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Josep Pons, Sylvain Cambreling, Teodor Currentzis, Pablo Heras Casado y tantos otros.

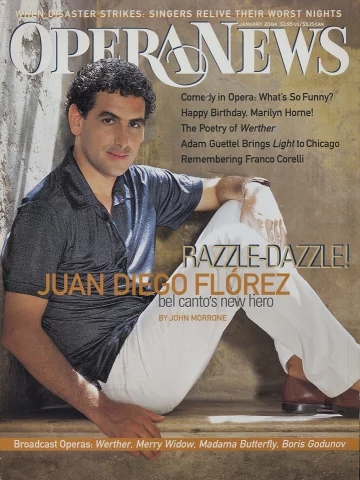

¡Y los cantantes! La emoción profunda de escuchar por primera vez a Natalie Dessay, a Juan Diego Flórez, a René Pape, a Carlos Álvarez, a Ewa Podlés, a Matti Salminen…

Recuerdo cómo empezó todo: yo era un estudiante del Máster en Periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York, y decidí tomar una asignatura electiva que juntaba dos de mis mayores pasiones: la cultura y la radio. Para el trabajo final, se me ocurrió hacer un reportaje sonoro (era 1998, todavía no existía la palabra “podcast”), y jugando con las palabras que en inglés definen a la ópera y a las telenovelas (soap opera, porque según la leyenda, las primeras en Estados Unidos estaban patrocinadas por una marca de soap, jabón).

Mi idea era comparar estas dos artes cuyos públicos estaban en sitios opuestos en la escala social y de la distinción del gusto, como lo definía uno de los autores que yo transitaba en esos momentos, el sociólogo francés Pierre Bourdieu.

En mi programa de radio, yo mezclaba escenas de amor arrebatado, de peleas entre machos, de gritos destemplados y llanto inconsolable, que sacaba de CDs de ópera que encontraba en la biblioteca de la universidad y del sonido directo de telenovelas mexicanas que veía en el televisor de mi residencia universitaria.

Entraban y salían de mi consola las voces de Plácido Domingo y de los galanes de soap opera del momento, de Renata Scotto y de las divas millonarias que se disfrazaban de sirvientas enamoradas del patrón en la novela de la tarde. Y como eje de la narración, entrevisté a la directora de la principal revista de estos éxitos televisivos, Soap Opera Digest (una revista chiquita, de bolsillo, del tamaño del Reader’s Digest), y al director de Opera News, el atildado F. Paul Driscoll.

Las oficinas de ambos no podían ser más disímiles: un orden inmaculado de CDs y Long Plays hasta el techo y una cafetera bruñida y reluciente en el despacho de Driscoll, con vista al MET, y un cuarto lleno de humo, revistas por el piso, y reporteros que entraban y salían gritando las últimas novedades de la vida privada de sus estrellas en la oficina de la directora de Soap Opera Digest. Recuerdo cómo los presenté: a ella, con collares y brazaletes de colores; a él, con smoking azul petróleo y un corbatín de lunares – seguramente estaba a punto de cruzar la calle para ir al estreno de una ópera.

Para mi sorpresa, Driscoll vino a la presentación de mi trabajo, en la Lecture Hall (el aula magna de la Escuela de Periodismo de Columbia), se divirtió mucho, me dijo que nunca había notado cuán ridículo sonaba fuera de su ámbito estrecho de melómanos, y me preguntó qué pensaba hacer cuando me graduara. Le dije que Columbia me había contratado para abrir una escuela de periodismo similar a la suya en Barcelona, para enseñar periodismo práctico en español.

Unos meses más tarde, ya instalado en España, me escribió para proponerme cubrir el Festival Mozart de La Coruña, en Galicia. Todavía recuerdo la primera ópera que vi allá: una de las rarezas juveniles del genial compositor de Salzburgo, Zaida.

A la distancia, ahora pienso que esa era la prueba. La debo haber aprobado, porque desde entonces me convertí en el corresponsal en España. Era el verano de 1999.

Varias veces a lo largo de los 18 años que escribí para Opera News desde España, Driscoll me confiaba que algún importante crítico norteamericano o un millonario con veleidades líricas le decía que viajaba a Madrid o Barcelona, y que le ofrecía escribir sobre las óperas que allí se daban. Mi editor fue siempre leal conmigo y defendió mi posición: a todos les decía que no, que ya tenía a alguien allí.

En mayo o junio, cuando los principales teatros anunciaban sus temporadas, yo hacía una lista con las óperas que le proponía a Driscoll. Buscaba escapar de lo trillado: nuevas obras o el rescate de joyas olvidadas del pasado, la participación de directores de teatro o de cine que entraban en este nuevo mundo, el estreno de un papel por una cantante famosa, una apuesta arriesgada, algo especial. Intentaba que mi lista fuera acotada: no quería que perdiera tiempo considerando una nueva versión de lo de siempre sin riesgo ni lustre.

La época de oro de nuestra relación fueron los años en que el belga Gerard Mortier fue director artístico del Teatro Real de Madrid. Sus temporadas estaban plagadas de estrenos, sorpresas, desafíos, fue un actor cultural importante en la vida de la capital de España.

Cada mes la revista llegaba a mi casa: era una delicia ver mis críticas y mi firma en la preciosa revista, un derroche de papel cuché, entre fotos dignas de Vogue o Vanity Fair y ensayos que comparaban las historias de los músicos y los argumentos operísticos con la cultura, la política y la filosofía de los tiempos en que las obras fueron creadas o de ahora, cuando se montan puestas en escena para que estos clásicos nos digan algo a los públicos actuales.

Todo eso se terminó. No más Opera News.

Comparado con otros medios que se pierden en la profunda crisis económica y de lectores y de relevancia del periodismo, sobre todo el cultural, esta puede ser vista como una pérdida menor. ¿Cuántos somos los que perdemos esta revista de nicho, de un grupo cada vez más pequeño que se nutre y necesita el arte de Giuseppe Verdi, de Wolfgang Amadeus Mozart, de Claudio Monteverdi, de Richard, Wagner, de Gaetano Donizetti, de Georg Friedrich Haendel, de compositores actuales como Jake Heggie, John Adams o Philip Glass? Seguramente pocos. En Spotify y en Youtube, la música clásica cada vez ocupa un espacio más minúsculo.

Y, sin embargo, no puedo dejar de entristecerme. No sólo porque en Opera News trabajaban, además del aristócrata Driscoll, el irónico y erudito Brian Kellow, un Oscar Wilde de nuestros tiempos, la gran editora de fotos Elizabeth Dribben, de mirada certera para elegir siempre la mejor imagen, el joven reportero y solucionador de problemas de todo tipo Adam Wasserman. Una redacción aceitada como un coche de carreras, para producir una revista mensual en la que nunca encontré ningún error y sí mucho para aprender: de periodismo, de música, del arte de contar historias, de la vida.

Un adiós compungido a mi vicio secreto, a mi revista querida. Hasta siempre, Opera News.